2022年6月9日晚19:00,由重庆工商大学环球360游戏网站主办,环球360游戏网站社会学系承办的重庆工商大学青年民俗学者网络讲坛(第五季·总第二十九讲)“口头诗学与中国史诗学研究”第八讲在腾讯会议平台成功举办。此次讲坛有幸邀请到云南大学文学院高健副教授为我们主讲“存在的相互性——佤族神话中的动物、人与植物”,中国社会科学院民族文学研究所王尧博士与谈,我院孟令法副教授主持,校内外七十余名师生共同参与。

此次讲座高健副教授主要从以下四个方面围绕主题进行讲述:一是“背景”;二是“存在的相互性”;三是“根茎一样的神话”;四是“总结”。

一、背景

高健老师首先对“人类世”进行了介绍。人在地球上并不是孤立存在的,但在最近的历史阶段,人类的身份、技术等发生了巨大的变化。随着技术不断发展,人类从地球的产物转变为地球衍变的原因。与此同时,人类技术的巨大变革也导致物我关系的变化,即人类和其他物种之间的关系发生改变。人类在地球上成为造物主的角色,因而有学者认为目前人类已成为地质年代的主体,地球已进入了“人类世”。然而,“人类世”何时开始?许多学者有不同的观点,有的学者认为从农业社会开始,有的学者认为从18世纪瓦特改良蒸汽机开始;大部分学者认为从1945年原子弹爆炸成功开始,整个地球进入“人类世”。

本次讲座涉及的另一个背景为“学科发展的本体论转向”。高健老师首先谈到本体论转向之前,人类学界出现反思人类学思潮,即人类学对他者的表述能否如实地描述他者,这一时期的代表作是《写文化——民族志的诗学与政治学》和《作为文化批评的人类学——一个人文学科的实验时代》。20世纪90年代中期以后,学界对反思人类学展开进一步反思,即反—反思人类学。这一观点的特征表现为从认识论到本体论的转向,其中认识论是学界对自己研究的认识论问题进行讨论。从认识论跨越到本体论之后,学者开始将研究重点放在对象世界上而不是知识生产上。而本体论是对实在的研究,其对象包括但不限于人类构建的世界以及其他物种所构建的世界等。

本体论视角有四种,即非二元的、平面的、关系的和连续的。过去,学者们对一个民族神话中的动植物研究常采用万物有灵论、图腾崇拜、象征主义等概念,以及认为动植物是“以物喻人,用自然物的形态、习性及活动特点来比喻和象征社会上的某种人或某种社会关系,揭示社会生活的一个道理”。但在本体论转向下,学者们关注于概念的更新,其中最具代表性的是菲尔普·德斯科拉,他对学界原有的万物有灵论、图腾崇拜、象征主义等概念进行重新阐释,提出人类四种识别模式——自然主义、万物有灵论、图腾主义以及类比主义,以观察物我之间的关系、比较我者和他者(人类和其他物种)。

自然主义是现代社会的主流识别模式,默认人类和其他物种的关系是内在性不同而物质性或外在性相同,这也被认为是典型的人类中心主义的二元模式,即人类具有独特的内在性。相反,万物有灵论认为人类与其他物种有相同的内在性而物质性不同,即所有的物种都具有内在性,动物可以和人类相提并论。图腾主义认为人类和其他物种的内在性和物质性都是相同的,即人和非人之间是合二为一的,内部性和外部性的区别被打破。类比主义与图腾主义相反,认为内在性和物质性均不相同,其突出特征是宇宙初始状态的混乱无序,需要通过类比的方式让整个宇宙更加具有条理性。对于当代的任何一种族群,以上四种识别模式可能都有所存在,只是熟多熟少的问题。对于佤族而言,万物有灵论无疑最为显著。

对于万物有灵论,不同学者有不同阐释。泰勒认为,万物有灵论首先是一种宗教形式,其次遍布整个世界,且把万物有灵论置于进化论之下。泰勒之后的学者开始重新阐释万物有灵论。如伯德·戴维批判古典进化论的万物有灵论,并提出“万物有灵论是一种关系认识论”;蒂姆·英戈尔德认为“图腾主义与万物有灵论并非‘表象的’”、艺术性的,而是真正的宇宙观;拉内·韦尔吉莱夫认为“人类存在的基本状态不是作为一个沉思的主体来抽象地思考这个世界,而是从一开始在现实生活中就投入到与他者的积极交往之中,包括人类与非人类”,他强调万物有灵论是实用的。以上是人类学界的本体论转向。

在民俗学界,从学科创始以来便不断研究动植物,且一直把动物和植物作为主要的研究对象,但以往的研究没有将人和动物严格的区分开来,缺乏关注人和动植物的关系和互动。近年来,民俗学界出现了研究视角的转向,例如Mechling J.于1989年在《西部民俗学》上发表“Banana Cannon”and Other Folk Tranditions between Human and Nonhuman Animals一文,开始正视动物问题,并关注人类和非人类之间的民俗关系。此后,2014年美国民俗学者在本体论转向的视野下,讨论了人和动物之间的民俗关系。2018年在《美国民俗》杂志上开设“民俗与动物转向”专栏。在我国学者中,乌丙安、江帆等较早关注民俗与动物间的民俗关系,而刘晓春发表的《接续“自然之链”——在人类纪追问民俗学的“现代”》和鞠熙发表的《城市里的邻居们——北京城内“四大门”动物的生活世界》也属此类。

二、存在的相互性

马歇尔·萨林斯在研究亲属制时提出“存在的相互性”,认为“本质上相互参与对方的存在,他们相互之间是对方的一部分。”在佤族神话中,各物种在获取各自本领和特征时相互作用,例如老虎本应一年生十胎,但由于鹌鹑的介入变为十年生一胎,而鹌鹑没有尾巴又是因为老虎踩了它的尾巴。又如人类一天吃三顿饭是因为黄牛传错了话,为此黄牛要帮助人类耕地。佤族神话就是在制造关系,将动物连接起来,也就是唐娜·哈拉维倡导的“制造亲属”,这种亲属关系更多表现为平面的交互关系。

亲属关系只能由他人构成,在整个物种之间形成了平面的、相互的、交织的、存在相互性的关系,继而形成“亲属制系统”,呈现出“交互主体性参与的多维性,换句话说,它是一个由存在之诸多相互性构成的网络”。在这个系统中,各部分相互作用,形成牵一发而动全身的体系。在佤族流传着黄金时代失落的神话——在黄金时代,人类是不死的,人神互通,自然是纯净丰裕的,各物种之间和睦相处。但是,人类或其他物种出现心不好、好斗、浪费粮食等,导致黄金时代的失落。在整个系统的内部是有机结合的,某一个物种的行为可能对整个系统产生影响。德科斯拉认为“这并不是因为道德秩序是以气象周期为基础的,恰恰相反,因为人类的行为是与各种非人类实体的行为相对应的,无论是动物、神、天体、恶鬼还是流星,在一个社会整体中,一个领域的每个事件都会在另一个领域产生反响。”由此,人类与其他物种是相互存在的。“人可能只是一个程度问题”,佤族神话中的动植物也可能只是一种程度问题。

随后,高健老师讲到佤族地区流传着人从葫芦里出来的神话异文,并总结到:从动物到人以及从人到动物的转换是万物有灵论的一个特征,无论是动物、植物和,还是人,都有相似的内在性,所以他们的外在性或身体可以转换,构成一种连续性。例如老虎、蝌蚪、青蛙和神灵等都可以转变为“人”。

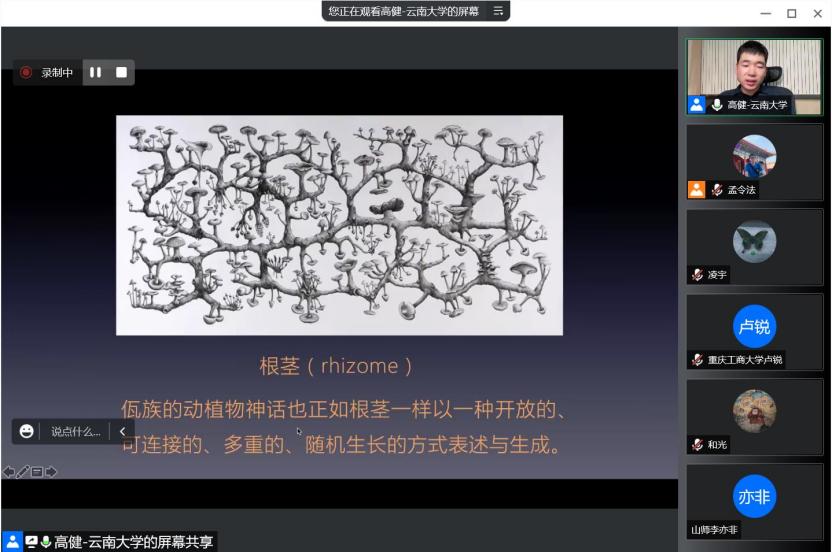

三、根茎一样的神话

“根茎”是德勒兹和加塔利在《资本主义与精神分裂:千高原》一书中提出的关键概念。英戈尔德认为“根茎”代表一种关系模式,这种关系能够很好地传达万物有灵论观念下的人以及自己在世界中的位置。“根茎”不同与树状系谱,代表着一种开放性的图式,多维度的关联,具有多重性,表现为随机生长。佤族的动植物神话也正如“根茎”一样以一种开放的、可连接的、多重的、随机生长的方式来表述与生成。德勒兹认为“根茎”代表一种联盟关系,在神话中也表现为一种联盟状态。佤族神话中有大量“动物帮助”的故事范型,动物本身就可以构成叙事,并作为帮助者出场以帮助人类和其他物种解决问题。“根茎”不同于树状结构所规定的动词“是”,而强调“和……和……和……”,后者构成了佤族神话的递归性(recursion),表现了神话宇宙的相同结构与层层嵌套,但也并非简单地重复,而是多种维度的关联。例如德勒兹和加塔利所举的兰花与蜜蜂的例子,而兰花与蜜蜂间的关系构成了一种“根茎”的深层关系。

“根茎”或神话演述的目的是什么?《导读德勒兹与加塔利的<千高原>》一书中强调“与宇宙共思,而不是去思考宇宙”。在佤族神话中,所有物种和人之间的关系是共同缔造宇宙的关系。高健老师谈到,在田野调查时,经常听到“那时候的动物、植物是会说话的”,而这与现如今的自然主义观点不同。自然主义认为语言机能是人类特有的,例如在动植物记录片中,所有的动植物通过人类配音得以说话,这是一种将其拟人化的做法。神话中的对话更具交流性,是具有真正主体性的交流,即神话中动植物参与到整个世界创造的议题中。例如佤族神话的“世界如何创造”,其中石头、大地都会说话,并参与到创造世界的议题中。当下世界是人类成为主要地质力量的“人类世”,那么佤族神话世界可以看作一个“根茎世”,人类和动物共同承担了创世的任务,如蟾蜍造平坝,蜥蜴造高山等。在“根茎世”的神话中,动物成为一种重要的地质力量。

四、总结

在当代社会,动植物具有较强的神话叙事力量。例如COP15(《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议)的会标中所描述的那样,生物多样性图景俨然是一个创世之初的乐园状态,体现出一定的神话叙事内涵。此外,2021年上半年,西双版纳亚洲象北上与返乡成为大新闻,这场不寻常的动物迁徙也被渲染成一场奥德修斯之旅。高健老师最后就讲座梳理出了三个重要观点:1、动植物具有很强的叙事力量;2、在佤族日常生活中,人类和动植物间的存在是相互的,交煽互发,转辗因果;3、在本体论转向下,要避免转向极端,即万物有灵论中的“万物”并非所有、内在性相似并非“物我不分”和神话领域并非日常生活领域。

五、互动与总结

在互动与总结环节,孟令法老师首先对高健老师的精彩分享表示由衷感谢,总结了高健老师的研究内容并发表了自己的感想。随后,中国社会科学院民族文学研究所王尧老师进行了与谈。她谈到,通过本次讲座有三点启发:

(一)关于起源神话。因为将其界定为起源神话,所以在某种程度上导致我们对这类神话叙事形成一种思维定式,甚至产生误解。人与动植物其实是一种程度问题,而这明显区别于主客二元论的观念。在程度论的视角下,面对被认定为常识的东西,人们可能还存在着一定的理解偏差。此外,对寓言故事的误解相对普遍,例如有些学者直接将动物故事等同于寓言,并习惯性地认为寓言故事里附载道德观和价值观。通过一系列长期的知识传递和知识接受,我们已经养成一种接受习惯,即听到一则故事会习惯性地总结其蕴含的道理,而这恰恰会窄化了我们对地方性知识的认识。

(二)关于故事的研究。通过阅读高健老师的文章,王尧老师产生一种怀疑:对于故事的研究是否也产生偏差,比如当地人在讲述一则故事的过程中,是否只是一种用于承载地方性知识或地方本体论的框架,而讲故事的人可能通过故事叙事传达地方性知识或地方本体论。就故事研究,我们常常根据研究的定式以AT分类法分析故事情节、叙事类型等,而这可能会影响我们关注地方化的细节,甚至出现理解偏差,这是否能够把握故事研究的重心,亦是值得思考的问题。高健老师的讲述为我们提供了一个新视角,而从这个视角出发可为我们重新理解动物故事以及童话等散文体叙事提供有力参照。

(三)关于连续的、互动的本体论。在这种本体论的视角下全面呈现并围绕生物以及生物和人全部的地方性知识,我们不能将这些知识简化为动植物崇拜,甚至不能用动物文化的概念来概括,因为文化依然是以人类为中心,动物文化其实是自然生态的一部分。自然生态是否可以代替动物文化的概念,重新更新一套动物与神话和人的话语,并揭示其内在逻辑,也值得进一步探索。

通过本次讲座,高健老师对“人类世”和本体论转向等背景作了说明,并对佤族神话中的动物、人与植物存在的相互性进行了细致分析,令人受益匪浅。于此,再次感谢高健老师与王尧老师的精彩讲述和与谈,感谢参与本次讲座的校内外老师和同学们的大力支持。

作者:谷茂君