2022年5月10日晚19:00,由重庆工商大学环球360游戏网站主办,环球360游戏网站社会学系承办的重庆工商大学青年民俗学者网络讲坛(第五季·总第二十五讲)“口头诗学与中国史诗学研究”第四讲在腾讯会议平台成功举办。此次讲坛有幸邀请到中国社会科学院民族文学研究所玉兰副研究员为我们主讲“史诗人物衍生与诗部的生成:以《格斯尔》为例”,内蒙古师范大学文学院阿婧斯博士与谈,我院孟令法副教授主持,校内外百余名师生共同参与。

此次讲座玉兰副研究员主要从以下两个方面对本次讲座内容进行讲解:一是“蒙古英雄史诗人物形象体系”;二是“《格斯尔》人物的衍生(其中包括正方人物、反方人物以及女英雄的衍生)”。通过以上两个方面对蒙古英雄史诗体系脉络的梳理,呈现了《格斯尔》等蒙古英雄史诗中史诗人物衍生与诗部的生成规律,表现了《格斯尔》独特的魅力以及在蒙古文学史上的崇高地位。

一、蒙古英雄史诗人物形象体系

玉兰副研究员首先对蒙古英雄史诗人物形象体系进行了介绍。她讲到,蒙古英雄史诗人物是明显黑白对立的形象体系,正方永远是年轻力壮,其家乡都是美丽富饶,所拥有的房子或物品都是白色且位于太阳升起的方向;反方永远是凶恶丑陋、体型巨大的形象,有关的物品都是黑色且位于太阳落山的方向。蒙古英雄史诗与荷马史诗的不同之处显而易见,前者有一定的客观性,其正反双方都是正义的英雄形象,而纵观其他口头传统,“正反对立”是非常普遍的结构,如哈利波特、蜘蛛侠等欧美电影都是鲜明的“黑白对立”结构。

在蒙古英雄史诗中,正方人物形象是非常程式化的体系,包括“神奇诞生”“神奇成长”“神奇装备和坐骑”“百战百胜”以及“驰骋三界”等特点。由此也遭致质疑,即蒙古英雄史诗的“英雄性”“文学审美性”何在。对此,玉兰副研究员解释到,“英雄性”体现在英雄都是不惧生死、知难而的上,冒着危险去参加战斗然后打败敌人。然而,蒙古英雄史诗中几乎没有循例存在。西方学者在不了解蒙古文学的背景下,对蒙古英雄史诗的“文学审美性”予以质疑,实际上,比起蒙古英雄史诗的“文学审美性”,更关键它是语言艺术的一个形成过程。蒙古族人民因生活环境以及战争等社会历史因素,其生命受到极大挑战,在这种背景下,蒙古英雄史诗演述更加注重“吉祥”的象征意义,而更少涉及悲伤故事。因而,通过语言力量的信仰,以求达到语言艺术的功能。

敌方人物形象主要由“多头恶魔蟒古思”和“人类敌国大汗”两个体系构成,皆拥有悠久的起源和象征意义——多头恶魔蟒古思象征着自然灾害、黑恶势力以及早期敌方部落联盟等,而敌国大汗的特点在于他们拥有众多英勇的战士和大量的军队,是“蟒古思被现实社会中的人物形象所取代”的结果。在《英雄古纳干》中如此描绘“蟒古思”:“十二个头的蟒古思/他有牛皮面大鼓/骆驼脊骨制弯槌/赤腿裸怀的神偶/暗通妖魔鬼怪/他那两只獠牙/犹如穿行的毒蛇/他那数十根头发/隐藏着妖魔的鬼魂/他那青光闪闪的眼睛/就像黑洞洞的枯井/他那生铁版的胡须/就像锥子般锋利。”可见,“蟒古思”是一个非常凶恶的形象。“蟒古思”故事在东蒙古也广泛传播,通常认为有18部,称为“十八个嘎拉巴故事”。此外,“蟒古思”家族的女性也有几个特点,一是丑陋无比,二是生育力强,三是反面角色(英雄见之即灭)。“敌国大汗”则不同于“蟒古思”,他是实实在在的手握大权的人物形象,与之相关的有“勇士成群”“军队强大”“谋臣献策”“手下变节”“美丽的夫人与女儿”等内容。

二、《格斯尔》人物的衍生

在第二部分——“人物的衍生与诗部的生成”的讲述中,玉兰副研究员认为人物的衍生对于史诗集群有重要意义。所谓史诗集群,是不同于书面文本有明确顺序的而是并列的的史诗文本,就如同《江格尔》艺人演述诗部没有顺序之分,所以《江格尔》结构开放,不断容纳新生成的诗部,使之成为史诗集群的一部分。人物衍生作为关键的内容,包含人物形象生成与人物合理化两个部分。有学者认为口头传统关键的一点便是要被民众所接受,即具有一定的合理性后才能成为民间文学,否则它就只能成为个人作品而得不到传承。

(一)正方人物的衍生

对于“新人物的衍生与新诗部的生成”,玉兰副研究员研究认为,《格斯尔》里正方人物主要通过“人物复活”和“二代人物”来衍生新人物,反方人物主要通过“组合”“拆分”及“对应”三种手段来进行衍生。二者之所以表现出如此大的差异,其原因主要是正方人物是史诗集群的核心与定量,但是反方人物在每一个诗部都必然不同。由于每一个诗部中的正方人物打败了反方人物,这个诗部才算结束。每一个新的诗部则会有新的人物出现,而新的人物形象构成都基于一定的规律。

在英雄史诗中,正方人物的衍生基本都存在“勇士复活”的母题,而勇士复活的方式则各有不同,有来源于女萨满巫术信仰的“家族女性从死者身上跨过三次”的复活方式。海西希在《蒙古史诗中的起死回生和痊愈母题》中就指出“英雄的起死回生是通过妇女三次跨越尸骨……跨越死者的女人是死者的再生之母”。另两种则是“涂神药”与“涂甘露水”,都广泛见诸于英雄史诗。对此,乌日古木勒等学者研究认为,英雄再生母题起源于成年礼民俗模式。关于“甘露复活母题”已经成熟运用在各类如“印度搅乳海”等神话或史诗中,并被人们接受,所以《格斯尔》中用三次甘露救活勇士具备一定的合理性。

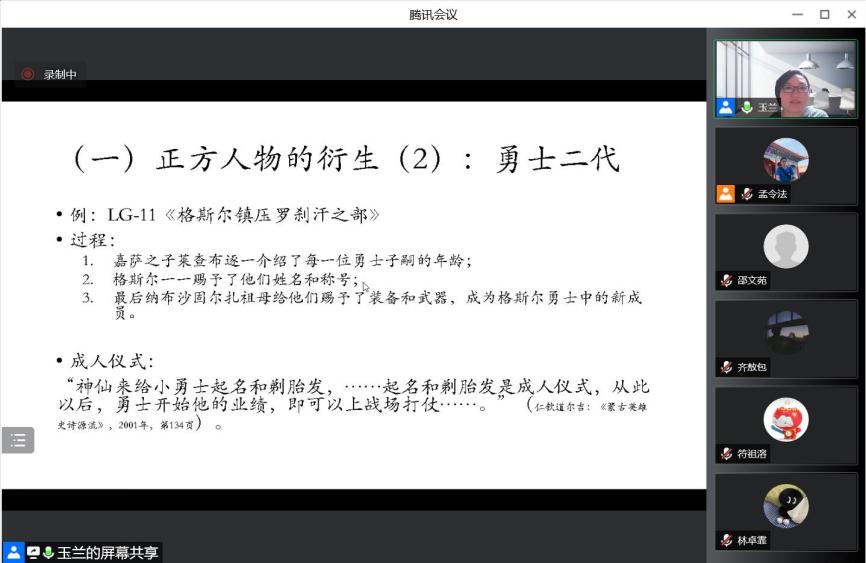

第二种常见母题则是“勇士二代”,在《格斯尔》中主要体现在《格斯尔镇压罗刹汗之部》等章节中,经历有“嘉萨之子莱查布逐一介绍了每一位勇士子嗣的年龄”“格斯尔一一赐予他们姓名与称号”“最后纳布沙固尔扎祖母给他们赐予了装备和武器,成为格斯尔勇士中的新成员”等拥有合理性的过程中。正如仁钦道尔吉所说:“神仙来给小勇士起名和剃发,……成人仪式之后,勇士开始他的业绩,即可以上战场打仗……”。也就是说,勇士后代必须经过成人仪式,才能成为战场上的勇士。

(二)敌方人物的衍生

敌方人物衍生同样在史诗集群中占据重要地位,在《格斯尔》史诗中往往有“格斯尔镇压某某蟒古思/大汗”的情节,从而使敌方人物成为具有定义性的核心变量,从而生成相应情节。敌方人物衍生包括“组合型人物”,例如两种类型敌人的组合——“敌国蟒古思大汗”,具备了“多头、妖法关卡、体内外灵魂、众多勇士将臣、庞大军队”等集“蟒古思”与“敌国大汗”二者的属性,分别出现在《格斯尔镇压罗刹汗之部》《格斯尔镇压魔鬼的贡布汗之部》《格斯尔镇压那钦汗之部》等章节中,玉兰副研究员通过列举第十一至第十三章例子予以解释。此外,敌方家族女性也是组合型人物。组合型人物的合理性的形成需要一个“交互指涉”的过程,即史诗在文本化的过程当中,不同诗部之间会有一个互相指涉,口头史诗与书面史诗相互影响、相互作用下,以一个文本化的方式增加其一贯性。不过,玉兰副研究员指出,蒙古史诗的相互交涉是比较少的,每一个诗部都相对独立存在。

敌方人物衍生的第二个方式便是“对应”,就是敌方与正方形象的对应描述。玉兰副研究员用《格斯尔镇压昂杜拉姆之部》予以了阐释,与格斯尔相关的“三十勇士”“三百先锋”等,昂杜拉姆也有“三千勇士”“三百六十先锋”等与之对应,两者在形象上相匹配,在实战过程中实力也相当。对于此类人物衍生方式赋予合理化,则是通过霍尔姆斯塔和叉尔根老人之口得出的——“格斯尔一生中有两次盛大的征战,一次是与锡莱河三汗的征战,另一个便是此次”。敌方人物衍生的第三种方式是“拆分”。对此,玉兰副研究员从“蟒古思姐妹”人物角色入手进行详细解释。

玉兰副研究员总结了新生人物体系的特点与规律,即无论是正方还是反方,都会变得“更大、更多、更强”,人物两级分化呈现“正反二元对立”特征,而不符合“正反二元对立”传统的两面性人物被大大弱化,进而失去原来的角色功能。如十恶不赦的恶人晁通已弱化为一个屡遭嘲弄的滑稽人物,往往遭到勇士们甚至夫人们嘲弄。同样,另一个常因嫉妒或背叛而挑起战争的人物——格斯尔的夫人茹格牡高娃,其负面角色功能也有消失情况,即没有迫害格斯尔或其他夫人的情节。

(三)性别对立与人物衍生

在关于“性别二元对立与女性角色的衍生”部分,玉兰副研究员以阿兰·邓迪斯的名言“女性形象在世界各民族民间文学中,往往具有一定的矛盾性:一方面因美貌吸引男性,另一方面又对男性造成威胁”来解释史诗《格斯尔》中的性别二元对立原因。与格斯尔有关的女性地位从高至低分别为:茹格牡高娃、阿日鲁高娃、固玛汗之女固玛高娃、黑帐汗之女乔姆森高娃,因而对格斯尔的威胁也随着地位降低而减小。在《格斯尔》史诗中,女性角色的典型母题也得到“反转”,如格斯尔的夫人茹格牡高娃预知了情报但故意隐瞒,格斯尔的夫人们从死者身上跨过三次,但不是复活死者而是让死者永世不得复活,从而表现了夫人是其绊脚石的特征。同时,作为传统蒙古英雄史诗,二元对立并不常见,女英雄往往与其他女性角色不同,且更偏向男性勇士一般。女英雄阿鲁莫日根便是一个例子。作为格斯尔夫人,阿鲁莫日根给予了格斯尔莫大的帮助,多次解救其于危难之中,最后史诗通过“神谕”使其行为合理化。在民间口头演述中,正方人物女英雄阿鲁莫日根与反方人物蟒古思家族女性形成鲜明对比,这一对女性形象被更多接受与传承,表现在阿鲁莫日根同格斯尔一同进入民间传说。

(四)小结

在对《格斯尔》研究的总结中,玉兰副研究员再次通过对比木刻本《格斯尔》与《隆福寺格斯尔》,强调了“史诗集群”“平行故事”以及“勇士复活”“勇士二代”“敌人越发厉害”等情节内容对史诗诗部生成机制的重要影响。最后,玉兰副研究员对《格斯尔》版本问题与研究方法加以反思,认为《格斯尔》作为口头传统,即使是书面文本,也是源于口头传统的文本,符合口头传统的演变规律,而不是书面文本的“增删改写”,若要解决相关问题,需要以诗部为单位,加以结构对比。

三、互动与总结

在互动与总结环节,孟令法副教授首先对玉兰副研究员的精彩讲座表示由衷感谢,总结了玉兰副研究员的研究内容并发表了自己的感想。他认为通过玉兰副研究员的讲解,使我们更清楚地认识到蒙古族史诗《格斯尔》的人物形象及其衍生模式,如正方勇士的复活、后世的成长,反方人物的组合形式,还有正反双方的对应关系等。此外,有关“交互指涉”与“互文性”的关系,他表示近年一直在探索,希望有机会继续同玉兰副研究员交流。

内蒙古师范大学文学院阿婧斯博士进行了与谈。她首先对玉兰副研究员的精彩讲解,以及孟令法副教授提供这一学习交流平台分别予以感谢。阿婧斯博士指出蒙古族史诗是一种珠串式的开放结构,玉兰副研究员在宏观上呈现了蒙古族史诗人物形象的总体面貌,并从文本结构和史诗内容(主题)相结合的角度发掘史诗人物形象的衍生规律,而这种发现并不拘泥于史诗版本的研究,相反版本的不同不仅彰显了史诗文本的多元来源(口头演述与文字传抄),也在一定程度上反映了史诗对同一人物形象的多样性表述。阿婧斯博士还指出,史诗的人物形象是从其演述生境中自然形成的,而非作家文学刻意塑造的。针对蒙古族史诗二元对立的女性形象,或可借助荣格有关“大母神”的相关论述加以阐释,而从人物之英雄性的角度可以看出,相关战事的出现并非由正方英雄所主动挑起,而是在蟒古思的侵扰下产生,故其人物的英雄性带有一定的被动特点。此外,阿婧斯博士认为,理解蒙古族史诗的一个重要切入点则是其所固有的“禳灾”属性,因为面对恶劣的生活环境,蒙古族人民总是要战胜它,于是也就产生了象征二元对立的正义英雄和黑暗蟒古思。

在交流环节,有听众问到,除了蒙古族《格斯尔》,其他民族史诗也有蟒古思形象,它们是否受到《格斯尔》或蒙古族其他口头传统影响,而史诗中的独眼蟒古思相较于其他蟒古思形象有何意义。对此,玉兰副研究员认为,同属于阿尔泰语系的各民族语言文化交流频繁,在此背景之下,蟒古思形象可能会相互影响甚至异化,而独眼形象在神话传说中早有渊源,是一个较为传统的文化形象。对此,可参考陈岗龙教授所著《蟒古思论》。另外,玉兰副研究员认为,“交互指涉”产生于不同诗部内部,一部史诗趋于稳定后,其对相同或相似形象或情节的演述就会在前后诗行间形成关涉,而这恰是口头程式的重要表现。

通过本次讲座,玉兰副研究员对《格斯尔》史诗的人物衍生与诗部的生成进行了细致分析,并提出《格斯尔》史诗研究领域的独到见解,令人受益匪浅。于此,再次对玉兰副研究员的精彩讲述致以诚挚谢意,同时感谢校内外学者对我们的大力支持。

作者:卢锐